Структура кишечника человека: Строение толстой и прямой кишки

Назван новый орган в пищеварительной системе человека

Автор фото, The Lancet Gastroenterology & Hepatology

Подпись к фото,Врачи всегда знали о брыжейке, но считали, что она состоит из множества отдельных элементов

В ходе исследований, проведенных в Университете Лимерика в Ирландии, часть пищеварительной системы человека получила новую классификацию и теперь называется органом.

Раньше считалось, что брыжейка, соединяющая желудок с кишечником, состоит из множества отдельных частей.

Однако как выяснил ирландский хирург профессор Дж. Келвин Коффи, на самом деле это цельный орган.

По словам профессора Коффи, результаты его исследования, опубликованные в журнале Lancet, могут открыть новую эру в науке и способствовать пониманию ряда заболеваний.

Однако теперь требуются дополнительные исследования, чтобы выяснить точную функцию “нового органа”.

“Мы уже выяснили анатомию и структуру брыжейки, теперь очередь за функцией, – говорит профессор Коффи. – Если понять функцию органа, можно выяснить и нарушение этой функции – и таким образом определить заболевание. А все вместе это дает новое поле для научного исследования брыжейки”.

Автор фото, The Lancet Gastroenterology & Hepatology

Кофи уверен, что брыжейка заслуживает столь же внимательного изучения, как и все остальные органы человеческого организма.

Не исключено, что этот орган играет важную роль в таких заболеваниях, как рак кишечника, воспаление кишечника, диабет и ожирение.

Брыжейка представляет собой сложенную вдвое брюшину, выстилающую брюшную полость. Она прикрепляет к задней стенке живота желудок, тонкую кишку, толстую кишку и другие полые органы.

Автор фото, The Lancet Gastroenterology & Hepatology Coffey, J

Подпись к фото,По словам профессора Коффи, брыжейка заслуживает дальнейшего детального изучения

строение, размер и диаметр человеческих кишков

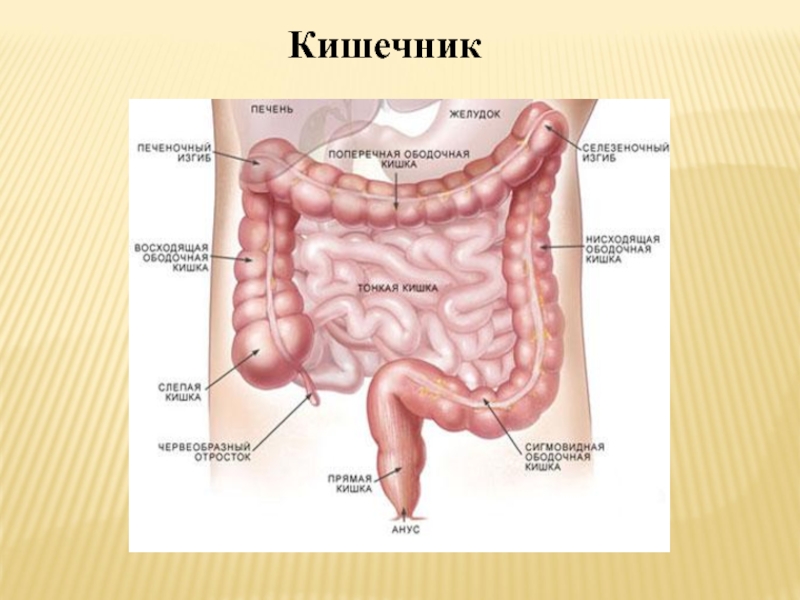

Кишечник – это орган пищеварительной системы, который начинается с двенадцатиперстной кишки и заканчивается анальным отверстием. Основной функцией органа является переваривание и всасывание пищи. Кишечник делится на несколько основных отделов, каждый из которых имеет характерные структурные и функциональные особенности.

Основной функцией органа является переваривание и всасывание пищи. Кишечник делится на несколько основных отделов, каждый из которых имеет характерные структурные и функциональные особенности.

Сколько метров в длину кишечник у взрослого человека, прямая и толстая кишка

Прямой кишечник является терминальным, то есть конечным, отделом как толстого кишечника, так и всего пищеварительного тракта. Этот участок пищеварительного тракта отличается спецификой строения и функционирования.

Тем, кто хочет знать все о кишечнике, его устройстве, функции и анатомическомстроении, важно понять, что представляет собой структура стенки кишечника. Большое значение на работу пищеварительной системы влияет анатомия кишки.

Внимание! Аппендикс – это придаток слепой кишки. Его диаметр не превышает 0,6 см, а длина варьируется от 2,7 до 12-13 см.

В нисходящей ветви по поверхности, прилежащей к поджелудочной железе, располагается большой дуоденальный сосочек или Фатеров сосок. Это место выхода панкреатического секрета и желчи из протоков печени, снабжено специальным сфинктером (Одди). Вариабельно расположение и наличие малого дуоденального сосочка (дополнительного места вывода сока).

Это место выхода панкреатического секрета и желчи из протоков печени, снабжено специальным сфинктером (Одди). Вариабельно расположение и наличие малого дуоденального сосочка (дополнительного места вывода сока).

Вывод

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что кишечник как часть пищеварительной системы – очень интересный и жизненно важный орган человека. Теперь вы знаете, сколько метров кишечник взрослого и ребенка. От его работы зависит и общее состояние организма. Когда пищеварительная система выходит из строя, у человека наблюдаются скачки температуры от низкой к высокой. В организме увеличивается число грибков, и ухудшается самочувствие. В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.

В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Подробно о кишечнике: строение, отделы и функции органа

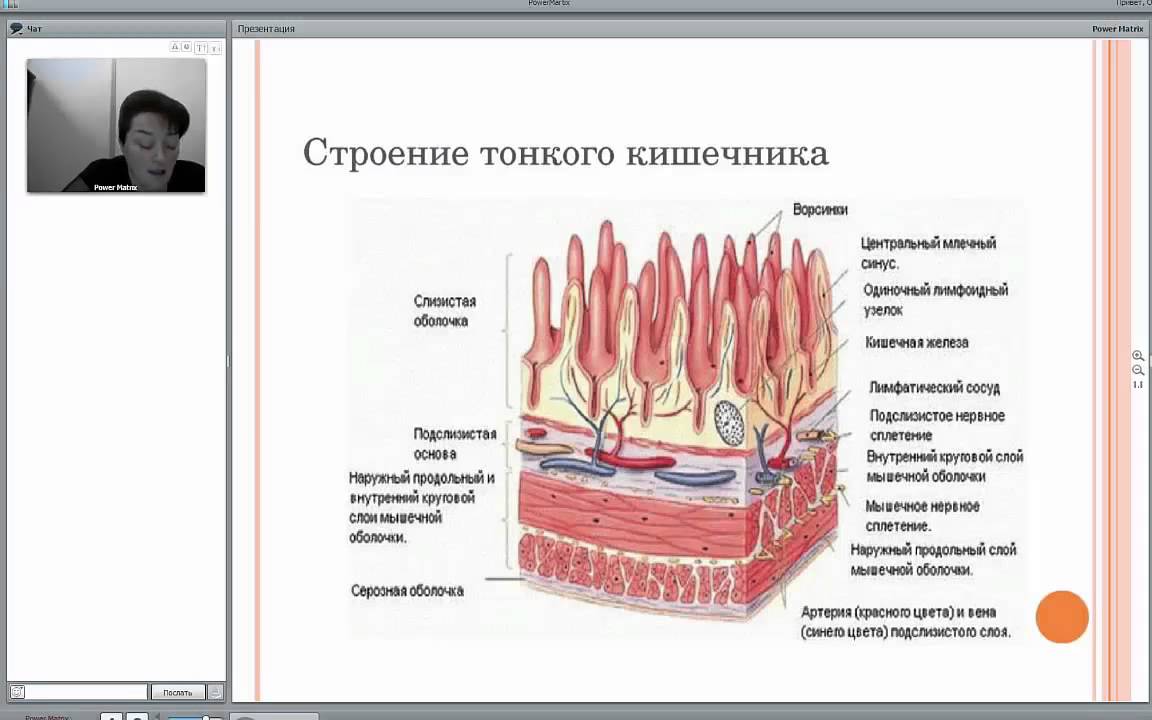

Слизистая оболочка состоит из 3-х слоев — 1) однослойного призматического каемчатого эпителия, 2) собственного слоя слизистой оболочки и 3) мышечного слоя слизистой.

Важным шагом считается вовремя оказанная помощь опытного эксперта. Ни под каким предлогом заниматься лечением самостоятельно нельзя, это наносит вред здоровью. Рабочую схему терапии назначить вправе исключительно врач. Известны виды борьбы с заболеванием.

Внимание! Наиболее часто колиты выявляются у людей двух возрастных групп: пациенты 25-45 лет и больные старше 55-60 лет.

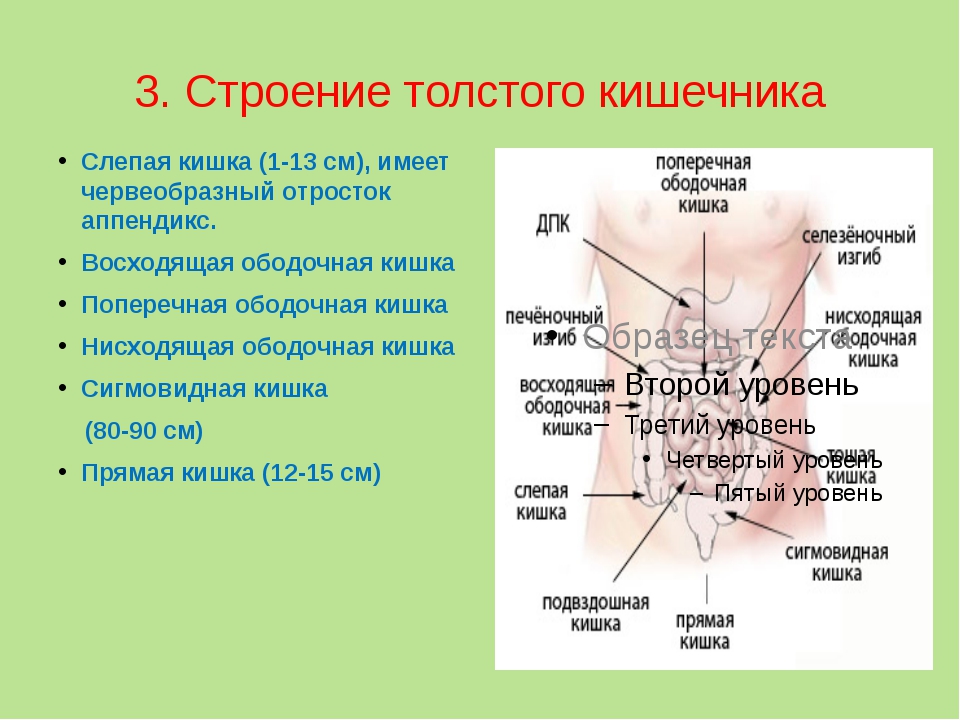

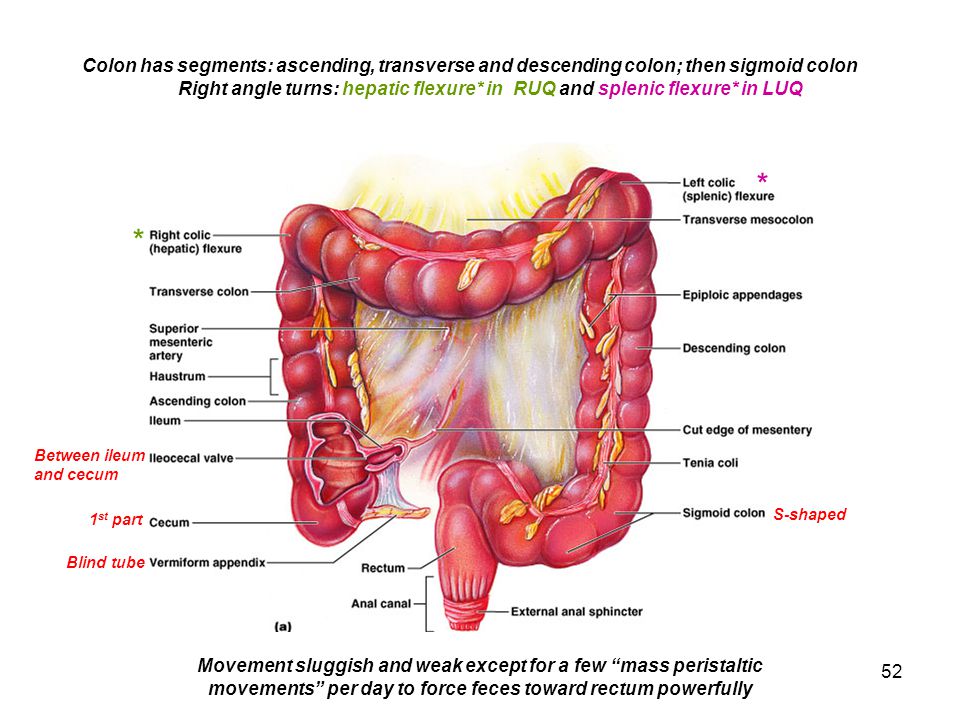

Толстый кишечник является окончанием ЖКТ. Его длина составляет примерно 2 м, а диаметр 4-10 см. Его размеры очень хорошо можно рассмотреть в виде объемного изображения, которое показывает картинка при диагностике. Задача этого органа — переваривание еды, всасывание воды и формирование каловых масс.

Его длина составляет примерно 2 м, а диаметр 4-10 см. Его размеры очень хорошо можно рассмотреть в виде объемного изображения, которое показывает картинка при диагностике. Задача этого органа — переваривание еды, всасывание воды и формирование каловых масс.

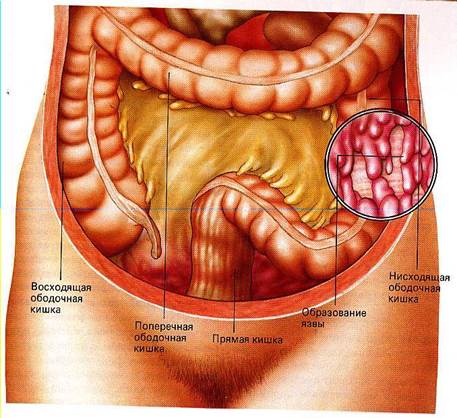

В каких отделах толстой кишки может развиваться рак?

Еда — источник калорий и энергии, которые необходимы для поддержания жизненных процессов. Она поступает в организм через ротовую полость, где уже начинают всасываться некоторые полезные вещества. Затем движется по пищеводу в желудок, где подвергается действию хлорной кислоты и переваривается. В кишечнике переработанная пища всасывается, и все лишние вещества выводятся из организма.

Отдел этой кишки является началом органа. Длина органа составляет около 30 см. Он расположен в области поджелудочной железы. В него входят желчный и панкреатический протоки. Поэтому этот отдел отвечает за качественное переваривание употребляемой человеком пищи.

Внимание! Отсутствие терапии при колите может привести к прободению стенки кишечника и, как следствие массивному кишечному кровотечению.

Подобное состояние опасно для жизни пациента.

Восходящая ободочная кишка имеет длину 18-20 см. В 5% случаев она имеет брыжейку и становится подвижной, что может служит причиной заворота кишок, слепой и восходящей.

Функции, которые выполняет тонкая кишка

Данный отдел ЖКТ обладает такими «рабочими» функциями:

- Секреторные функции (обеспечение активностью поджелудочной железы, из-за чего последняя может вырабатывать желудочный сок).

- Пищеварительные функции (помогает переваривать пищу, а также всасывать поступаемые вещества).

- Эндокринные функции (их выполняют особые клетки, которые синтезируют пептидные гормоны).

- Моторные функции (продвижение пищи дальше по пищеварительному тракту).

- Всасывающие функции (она всасывает продукты химического происхождения, лекарства и обычную пищу).

Все эти функции происходят, благодаря слизистой, которой устланы все внутренние органы, и тонкий кишечник в том числе.

Где находится и как устроен кишечник человека?

Толстый кишечник является крупным полым органом пищеварительного тракта. Он выполняет множество важных функций, при этом постоянно контактируя с пищевыми массами. В результате толстая кишка постоянно подвергается воздействию различных пагубных факторов, способных вызывать ухудшение ее функционирования. Болезни этого отдела пищеварительной системы, согласно данным медицинской статистики, на сегодняшний день встречаются наиболее часто.

Подвздошная кишка расположена преимущественно в правом нижнем отделе брюшной полости, малом тазу и имеет протяженность до 3-3,5 м. Этот отдел тонкой кишки заканчивается подвздошно-слепокишечным переходом (илеоцекальным клапаном) в правой подвздошной области, граничит с органами мочеполовой системы, прямой кишкой, маткой и придатками у женщин.

Внимание! Гранулематоз – формирование гранулем, то есть узелковоподобных новообразований.

Подобные наросты могут возникать на коже, слизистых оболочках, сосудистых стенках и т.д.

Толстый кишечник имеет общие функции, при этом каждый из его отделов выполняет также собственные задачи, обусловленные особенностями физиологии.

Структура кишечной стенки

Стенка кишечника состоит из четырех оболочек.

- Слизистая.

- Подслизистая.

- Мышечная.

- Серозная.

Слизистая оболочка. Подразделяется на три слоя:

- поверхностный слой клеток – эпителий;

- собственная пластинка слизистой;

- мышечная часть.

Строение слизистой оболочки зависит от отдела кишечника. В тонкой кишке на поверхности эпителия имеются ворсинки – небольшие выступы, которые повышают площадь всасывания питательных веществ. В толстой кишке ворсинки отсутствуют, здесь имеются крипты – крупные кладки слизистой.

Подслизистая оболочка.

Она содержит большое количество сосудов и нервов, которые обеспечивают нормальное функционирование кишечника. Здесь же находятся железы, которые синтезируют гормональные вещества. Они регулируют процесс пищеварения.

Здесь же находятся железы, которые синтезируют гормональные вещества. Они регулируют процесс пищеварения.Фистулография свища: подготовка и проведение обследования

Мышечная оболочка. Третья оболочка сформирована мышечными волокнами. В нее входит один круговой (циркулярный) слой и один продольный слой.

Серозная оболочка. Внешняя оболочка – серозная – представляет собой часть брюшины, покрывающей кишечник. Она образует несколько отростков – сальников, в которых содержится большое количество жировой клетчатки.

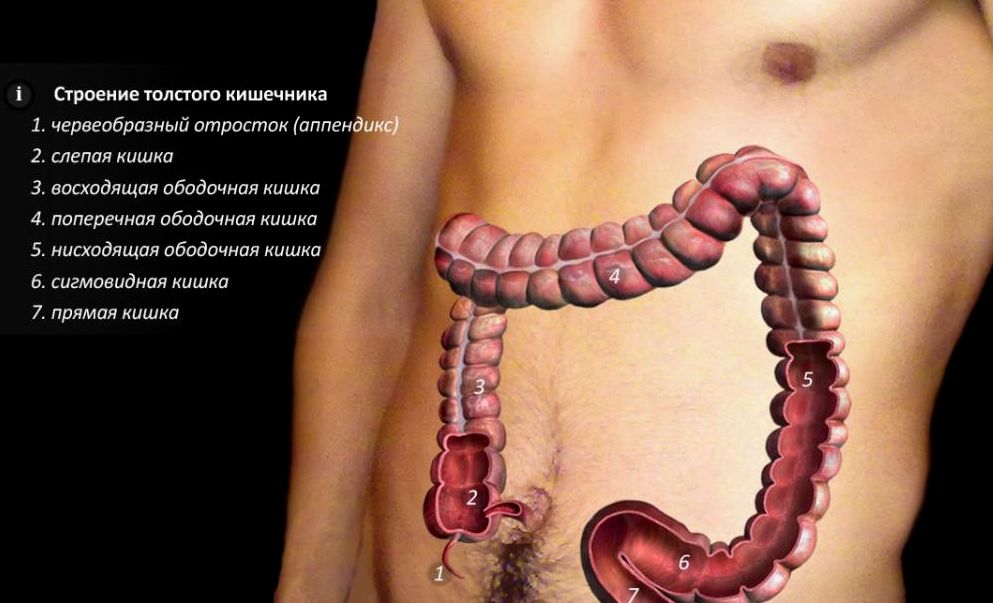

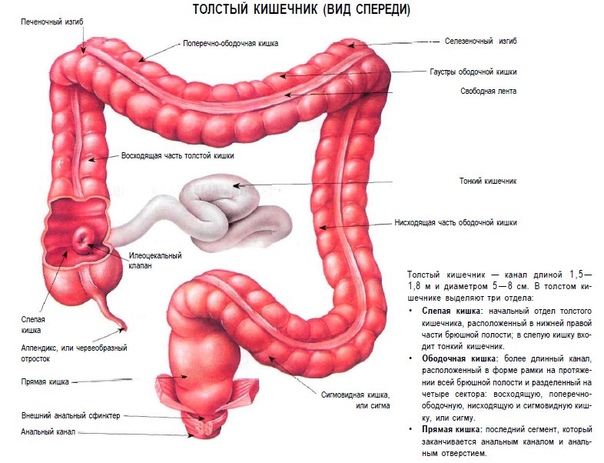

Строение и отделы толстого кишечника

Строение кишечника начинается от илеоцекального клапана и заканчивается анальным отверстием. Как и тонкая кишка имеет три анатомических сегмента с такими названиями: слепая, ободочная и прямая.

Главный симптом – стеноз, провоцирующий воспаление. На начальной стадии заболевания присутствуют краткосрочные боли в левой части живота. Впоследствии возможно возникновение язвы.

В эту часть входят 3 отдела, которые между собой не имеют никаких перегородок. Каждый отдел имеет свои зоны, выполняющие свои функции.

Китайские мудрецы говорили, что если у человека здоров кишечник, то он сможет преодолеть любую болезнь. Вникая в работу этого органа, не перестаешь удивляться тому, как сложно он устроен, сколько степеней защиты в нем заложено. И как легко, зная основные принципы его работы, помогать кишечнику сохранять наше здоровье. Надеюсь, что эта статья, написанная на основе последних медицинских исследований российских и зарубежных ученых, поможет вам понять, как устроен тонкий кишечник, и какие функции он выполняет.

Распространенные нарушения

Несмотря на сильную функциональную составляющую, вызвать дисгармонию достаточно легко. Богатая микрофлора предрасположена к разрушению если пренебрегать простейшими правилами питания и есть все подряд.

Малейшие сбои в этой части ЖКТ вызывают дискомфорт, проблемы со стулом, болезненный синдром, и прочие неприятные факторы.

Не правильная работа кишечника может сопровождаться следующими признаками, которые, на первый взгляд, не имеют к нему никакого отношения:

- головная боль;

- чрезмерная потливость;

- слабость;

- дерматологические заболевания;

- несвежий запах дыхания.

Не стоит игнорировать даже временные проблемы с кишечником, они могут быть проявлением более серьезных патологических процессов:

- Запор — малоподвижный образ жизни или неправильное питание, лишившее организм необходимого количества клетчатки. Может сигнализировать о наличие спаек в кишечнике, опухоли матки или придатков. Часто возникает при климаксе. Задержка стула в сочетании с метеоризмом может говорить о гинекологическом перитоните.

- Неврогенный запор — весьма распространенное явление, как следствие психологической блокировки.

То есть, человек явно ощущает необходимость к испражнению, но не может этого сделать по причине того, что находиться в чужом доме, поезде или в другом месте, которое вызывает эмоциональное напряжение или дискомфорт.

То есть, человек явно ощущает необходимость к испражнению, но не может этого сделать по причине того, что находиться в чужом доме, поезде или в другом месте, которое вызывает эмоциональное напряжение или дискомфорт.

Стоит знать: Норма для взрослого человека — стул от 3 раз в сутки до 3 раз в неделю.

При условии отсутствия эмоционального дискомфорта.

- Тенезмы — позывы к испражнению. Преимущественно безболезненные, но могут возникнуть даже при полном отсутствии кала в прямой кишке. Возникает при дизентерии или после радио- и рентгеноскопии половых органов.

- Диарея — частый жидкий стул, который может спровоцировать кишечная инфекция, туберкулез кишок. параметрит.

- Боль при дефекации — геморрой, онкология, парапроктит, а у женщин еще и возникает при воспалении в районе околовлагалищной или околоматочной клетчатки.

Регулярные нарушения в работе кишечника являются важным поводом для посещения терапевта, который, судя по симптомам направит к узконаправленному специалисту.

Различия между большим и малым кишечником

Разобравшись, из чего состоит стенка кишки, можно понять как устроен, как выглядит и как работает кишечник. С какой стороны он уязвим, а с какой более защищен от внешнего воздействия.

В отличие от неспецифического колита, болезнь Крона может поражать не только стенки толстого кишечника, но и ткани тонкой кишки, желудка и пищевода. В зависимости от тяжести патологического процесса количество очагов воспаления варьируется от одного до нескольких десятков.

Желчь и желудочный сок вступают в реакцию, воздействуя на пищу, которая разрушается на элементы, начинает усваиваться и поставлять все необходимые вещества.

Тощая кишка составляет в среднем 2-2,5 метра от всего кишечника и занимает пространство верхнего этажа брюшной полости (больше слева). Второй и третий отделы тонкой кишки имеют брыжеечную часть – это внутренний участок стенки, который фиксируется дубликатурой брюшины (брыжейки) к задней поверхности брюшной полости, благодаря чему петли практически всей тонкой кишки достаточно подвижны.

Особенности работы

У каждого человека процесс переваривания поглощаемой пищи начинается в ротовой полости. Именно здесь происходит ее первичное измельчение, благодаря чему еда превращается в пищевой комок и начинает движение по пищеводу. После проникновения в желудок на фрагменты пищи оказывают воздействие кислоты, далее комок перемещается в начало тонкого кишечного отдела, в 12-ти перстную кишку. В этот орган поступает желчь, которая помогает расщеплять простые и сложные пищевые молекулы.

Как только фрагменты пищи приобрели состояние мономеров, они перемещаются в тонкий отдел. В этом органе пищевой комок перетирается, и из него всасываются все полученные в процессе расщепления микроэлементы.

(лат. intestinum ) — орган пищеварения и выделения у человека и многоклеточных животных. Находится в брюшной полости.

Как работает кишечник человека

Кишечная ворсинка – с поверхности выстлана однослойным призматическим эпителием с тремя основными видами клеток (4 вида): столбчатые, М-клетки, бокаловидные, эндокринные (их описание в разделе Крипта).

Ее научное описание — ректум. Находится она в малом тазе и заканчивается анальным отверстием. По своему размеру она небольшая: 14-16 см. В области анального отверстия диаметр примерно 4 см, а выше по кишечнику увеличивается до 7,5 см. Длина анального канала колеблется в пределах 3-5 см.

Зная все эти особенности, можно понять как функционирует пищеварительная система человека и за что отвечает каждый из ее отделов.

У інших хребетних характер товстої кишки носить лише кінцева вивідна частина, фізіологічно відповідна прямій, а інші частини кишок носять характер тонких кишок. Загальна довжина кишечника дорівнює 1,5-2 м. Його слизова оболонка не має ворсинок.

Какова длина кишечника у взрослого человека

Самым большим органом в организме человека является кишечник. Это главная составляющая пищеварительной системы. На первый взгляд эта трубка выглядит как непривлекательный шланг. Но вряд ли в нашем теле существует орган, который выглядит более увлекательно. Чем больше мы узнаем о его строении, тем более интересным он становится. Учеными было доказано, что больше чем 95% болезней связано с нарушением работы пищеварительного тракта….

Еда, которую мы употребляем, содержит много жира. Жареное, соленое, консервированное, газированные напитки и алкоголь – все это пагубно влияет на наш организм. И в результате происходит нарушение баланса. Увеличение веса – это явный показатель того, что есть сбой в работе обмена веществ в первую очередь.

Токсины, которые накапливаются в организме, расходятся по всему телу, и система не может правильно усваивать еду. Из-за этого не вырабатывается энергия, которая необходима для жизнедеятельности человека. Один классический симптом нарушения работы обмена веществ у женщин – это увеличение живота.

Общая характеристика кишечника

Расположен он в брюшной полости. С ротовой полости выходит в пищевод, проходит в верхней части туловища и уходит в сторону желудка. Для иммунной системы играет очень важную роль и выполняет множество важных функций.

У человека в кишечнике живет значительное количество полезных бактерий, которые защищают его от вредных факторов. Основная задача – переваривание пищи, всасывание полезных веществ. Общая длина кишечника у взрослого человека составляет примерно 4 метра (при жизни).

После смерти его размеры могут увеличиться до 8 метров из-за расслабления мышц. У мужчин и женщин размер отличается, у первых он больше. Также замечено, что он увеличивается с ростом человека. В момент рождения общая длина кишечника уже составляет 3 метра. И в это время этот размер в 6 раз больше роста ребенка.

Внутри кишечной трубы человека находится большое количество микроорганизмов, в том числе полезных бактерий, они называются микрофлорой. Их задача заключается в защите кишечника от патогенных микробов.

Если привычный здоровый баланс нарушен, полезная микрофлора сокращается, состояние здоровья значительно ухудшается. У человека появляется так называемый дисбактериоз. Избавиться от такого состояния можно с помощью пробиотиков и пребиотиков. Первые являют собой полезные бактерии, похожие на те, что обитают в человеческом организме. Вторые это пищевые волокна, так сказать, питание для микроорганизмов.

Кишечник разделен на две части:

- тонкий,

- толстый.

Называются они так, потому что имеют разницу в диаметре.

Тонкий кишечник – это наиболее длинная часть кишечника. Он занимает почти всю нижнюю часть брюшной полости. Длина тонкого кишечника взрослого человека составляет около 5–6 метров. Диаметр кишки неравномерный. В одном отделе он 4–6 см, в другом до 3 см.

Толщина стенки равняется 2–3 мм, при сокращении — 4–5 мм. Ее настоящую форму мы можем увидеть только через микроскоп. Интересно то, что в одном квадратном миллиметре кишечной оболочки есть около 30 ворсинок. Они очень маленькие.

Если рассмотреть их в увеличительное стекло, то можно увидеть, что по своей форме они напоминают оленьи рога. В каждой отдельной ворсинке есть маленький кровеносный сосуд. Все сосуды тонкой кишки сначала сходятся, а потом проходят через печень, которая проверяет еду на вредные вещества.

Основная задача наиболее длинной части этой системы у человека – это переваривание еды с помощью специальных веществ. Называются они энзимы. Уже через час после того, как пища переварилась, наступает этап самоочищения. Каждый из нас неоднократно слышал урчание в животе, и чаще всего оно доносится не из желудка, а из тонкой кишки.

Тонкий кишечник является местом, где происходят важные процессы:

- Белки расщепляются на аминокислоты.

- Крахмал расщепляется в глюкозу.

- Фермент липаза расщепляет жиры на жирные кислоты и глицерин.

Важно! Длина кишечника примерно в 2 раза больше высоты среднего роста человека. Это примерно 3,5 метра. Если бы он не был уложен петлями, то в брюшную полость не поместился бы.

Толстая кишка – самая нижняя часть кишечника. Представляет собой заключительный отдел пищеварительного тракта. В ее состав входит слепая кишка, червеобразный отросток и прямая кишка. Находится она в брюшной полости и полости малого таза.

Если в нее поступают остатки непереваренной еды, она обязательно этим займется. В ее структуре нет ворсинок. Толщина толстой и тонкой кишки разная, у первой она больше. Она гладкая и напоминает жемчужные бусы.

Длина толстой кишки примерно около 1,5-–2 метра, диаметр толстой кишки варьируется в разных отделах от 4 до 7 см. Одна из функций – впитывание воды и формирование пищевой каши (каловых масс). Те люди, которые едят много, получают большой объем кала и могут ходить в туалет несколько раз в день. Для организма здорового человека посещение туалета три раза в неделю является нормой.

В нижней части кишечника находится червеобразный отросток – аппендикс. Это небольшая трубочка диаметром 7–10 мм и длиной 150 мм, при воспалении которого необходимо хирургическое вмешательство. Это одно из самых опасных заболеваний.

Различие толстого кишечника и тонкого:

- Тонкая кишка имеет розовый цвет, а толстая – сероватый оттенок.

- Отличаются по диаметру и толщине стенок.

- Мускулатура первого гладкая, у второго – наоборот.

- Оболочки толстого кишечника имеют сальниковые отростки. У тонкого их нет.

Это интересно! Какую функцию в клетке выполняют липиды в организме животных

Двенадцатиперстная кишка

Основным звеном для пищеварительной системы считается 12-перстная кишка. Именуют ее так потому, что длина двенадцатиперстной кишки человека равна 12 сложенным пальцам в поперечнике (примерно 20 см).

Двенадцатиперстная кишка у человека она состоит из четырех частей:

- Горизонтальная (верхняя) размером 4 см. Расположена косо, имеет изгиб и продолжается в нисходящую.

- Нисходящая находится на уровне позвоночника, имеет размеры до 12 см и малоподвижна. Контролирует поступление желчи.

- Горизонтальная (нижняя) имеет изгиб вверх длиной до 8 см.

- Восходящая совпадает с поясничным отделом, длина ее 5 см. Образует кривизну в зоне соединения с тонкой кишкой.

Прямая кишка

Что касается прямой, это последняя часть толстого кишечника. Туда проникают непереваренные остатки поглощенной пищи, из них формируются каловые массы, которые выводятся из организма благодаря сложной функции желудка и кишечника.

Начинается она на уровне 3-го крестцового позвонка и заканчивается задним проходом. Длина прямой кишки взрослого человека 14–18 см. Диаметр ее меняется от 4 см в начале до 7 см в самой широкой ее части, потом она сужается до размеров отверстия на уровне заднего прохода.

У прямой выделяют два сфинктера – непроизвольный и произвольный. Первый находится внутри тела, произвольный снаружи. У мужчин непроизвольный сфинктер толще, чем у женщин.

Главной функцией прямой кишки является устранение отходов жизнедеятельности из организма. Данная часть является важным элементом кишечника, поэтому работать она должна нормально. Также очень склонна к болезненным состояниям. Если прямая кишка неправильно работает, начинается процесс гниения отходов и происходит отравление организма. Именно поэтому нужно контролировать состояние здоровья.

Явными признаками заболеваниями являются:

- Снижение работоспособности.

- Метеоризм (повышенное газообразование, которое приводит к вздутию живота).

- Боли в голове.

- Проблемы со стулом.

- Специфический запах от тела.

- Колебание температуры (от низкой к высокой).

- Простудные и вирусные заболевания.

Избежать этих симптомов можно при помощи очищения организма.

Важно! Проблемы с опорожнением кишечника могут быть связаны не только с неправильным питанием, но и с малоподвижным образом жизни. Недостаточная двигательная активность снижает тонус мышц брюшного пресса.

Как улучшить работу кишечника

Несколько рекомендаций для правильной работы кишечника:

- Овощи. Необходимо употреблять сырые овощи, они богаты клетчаткой, и происходит естественное очищение организма. Можно употреблять морковь, белокочанную капусту, редис, кабачки, свеклу, редис.

- Яблоки. Как и в вышеперечисленных овощах, в яблоках также содержится большое количество клетчатки. В них присутствует фруктовая кислота, которая хорошо растворяет шлаки.

- Свежевыжатые соки. Это народное средство, которое поможет сбалансировать уровень рН и вымыть из организма токсины.

- Каши. К ним можно отнести гречневую, рисовую, пшеничную и другие злаки. Благодаря пищевым волокнам происходит освобождение тела от шлаков и токсинов.

- Микрокристаллическая целлюлоза. Она поглощает токсины, яды, холестерин и выводит их из организма вместе с калом. Но, принимая МКЦ, нужно обязательно пить много воды, иначе вы рискуете получить запор.

- Отруби. Они хорошо выводят не нужные организму вещества. Приобрести их можно в любом магазине и в аптеках.

Это интересно! Что такое пластический и энергетический обмен

Анатомия Человека Кишечник

Какова длина кишечника

Вывод

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что кишечник как часть пищеварительной системы – очень интересный и жизненно важный орган человека. Теперь вы знаете, сколько метров кишечник взрослого и ребенка. От его работы зависит и общее состояние организма. Когда пищеварительная система выходит из строя, у человека наблюдаются скачки температуры от низкой к высокой. В организме увеличивается число грибков, и ухудшается самочувствие. В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Строение и длина кишечника взрослого человека в метрах

Тело человека постоянно нуждается в энергии, которая необходима для осуществления процессов жизнедеятельности. А также в строительных материалах для постоянного обновления. Всё необходимое поступает в организм с пищей при помощи желудочно-кишечного тракта. Длина кишечника составляет приблизительно 5 метров. Этот сложнейший орган располагается в брюшной полости и имеет множество функций.

Желудочно-кишечный тракт

Еда, попадая в организм, проходит сложный и долгий путь, в процессе которого происходит её переработка, всасывание в кровь полезных веществ, а также выделение ненужных продуктов жизнедеятельности. Система органов, отвечающая за эти процессы, называется желудочно-кишечным трактом и состоит из нескольких основных отделов:

- полости рта;

- глотки;

- пищевода;

- желудка;

- тонких и толстых кишков;

- прямой кишки;

- анального отверстия.

Пища попадает в ротовое отверстие, где измельчается при помощи зубов и обрабатывается ферментами, содержащимися в слюне. Сформировавшийся пищевой комок отправляется в глотку и далее движется по пищеводу.

В желудке происходит накопление пищи и дальнейшая её обработка при помощи кислотного желудочного сока и ферментов для расщепления белков.

Содержимое желудка небольшими частями попадает в тонкий кишечник, в котором подвергается воздействию секретами поджелудочной железы и жёлчью. В тонкой кишке идёт интенсивный процесс всасывания полезных для организма веществ и поступление их в кровь.

Остатки, которые не всосались, поступают в толстый кишечник, где происходит их обработка бактериями, всасывание лишней жидкости и формирование кала. Сформировавшиеся каловые массы поступают в прямую кишку, переходящую в задний проход и сфинктер ануса, который занимается отходами жизнедеятельности и удаляет их из тела.

Длина человеческого кишечника

Тем, кто хотя бы немного интересуется устройством своего тела и внутренних органов, любопытно будет узнать, сколько метров кишечник у человека и почему он так устроен. Несмотря на то что кишки имеют довольно большую протяжённость и в несколько раз превышают длину тела, благодаря своему компактному расположению они без труда помещаются в брюшной полости человека.

Существует миф, что длина кишечника у взрослого человека — 12 метров. На самом деле эта цифра гораздо меньше. Средняя протяжённость кишок составляет 4−5 метров. После смерти по причине полного расслабления длина увеличивается до 6 и даже 8 метров. Объем и протяжённость кишечника могут варьироваться в зависимости от питания и образа жизни.

Строение тонкого отдела

Тонкая кишка так называется благодаря толщине стенок и меньшему диаметру по сравнению с толстой. Длина тонкого кишечника человека примерно 3 метра.

Она подразделяется на три отдела:

- двенадцатипёрстная;

- тощая;

- подвздошная.

Тонкий кишечник начинается с 12-перстной кишки. Своё название она получила из-за длины — 25 сантиметров (приблизительно 12 поперечников пальца). В этот начальный отдел выходят секреты поджелудочной железы, а также жёлчь печени. Затем следует так называемая тощая, или пустая кишка. Ещё её называют голодной, все потому, что при вскрытии патологоанатомами эту часть тонкого кишечника обнаруживали пустой. Она расположена в верхней части живота слева и имеет длину 1,3- 1,9 м.

Подвздошная кишка начинается из тощей кишки и заканчивается клапаном, отделяющим тонкий кишечник от толстого. По своему строению она сходна тощей, но имеет ряд отличий и выделяется как особый отдел. Диаметр больше, стенки толще, а также снабжение кровеносными сосудами лучше.

Толстая кишка и анальное отверстие

Нижний, или длинный отдел кишечника имеет размер приблизительно 2 метра. Располагается в нижней части живота и малом тазу. Здесь пищевая кашица превращается в каловые массы.

Состоит из нескольких кишок

- слепая;

- восходящая ободочная;

- поперечная ободочная;

- нисходящая ободочная;

- сигмовидная;

- прямая.

Вначале находится слепая кишка, которая является мешком длиною 6 сантиметров и шириной около 7 см. В ней находится отросток — всем известный как аппендикс. Ниже располагается ободочная кишка, она практически не участвует в пищеварении, а её основная функция заключается во всасывании жидкости. Ободочная плавно переходит в сигмовидную, которая является переходником к прямой кишке.

Какая длина прямой кишки? У женщин и мужчин она составляет 12−15 см. Постепенно сужаясь книзу, она переходит в заднепроходный канал. Расположена в полости малого таза, в её стенах находится огромное количество нервных окончаний.

В организме мужчин прилегает к предстательной железе, семенным пузырькам и мочевому пузырю. У женщин контактирует с задней стенкой влагалища. Основная функция — это формирование кала.

Анальное отверстие, или анус является конечной точкой желудочно-кишечного тракта и местом перехода слизистой оболочки в кожу. Задний проход снабжён внутренним и внешним сфинктерами. Мускулатура внешнего сфинктера управляется сознательным усилием воли. По причине скопления большого количества нервных окончаний анальное отверстие очень чувствительно и выступает в роли эрогенной зоны.

На первый взгляд, фактическая информация о том, сколько метров кишечника взрослого человека без труда помешается в небольшой брюшной полости, может показаться невероятным. Человеческий организм — это удивительный биологический механизм, созданный и отточенный миллионами лет эволюции. Несмотря на тщательное изучение он по-прежнему полон загадок.

Где находится и как устроен кишечник человека?

Но, прежде чем начать, ставим лайки и подписываемся на канал. Спасибо!

Если рассмотреть строение кишечника человека, схема его довольно сложная. Это большой по размеру орган. В зависимости от особенностей строения человека его длина может составлять 4-8 метра. Он играет важную роль в жизнедеятельности человека не только благодаря перевариванию пищи. Это важный отдел ЖКТ и важный орган человека, без которого невозможно жить полноценно.

Что такое кишечник и его особенности

Кишечник относится к самому большому органу человека. Он представляет в организме желудочно-кишечный тракт, который всасывает и переваривает пищу. Его работа заключается в насыщении организма всеми питательными веществами и микроэлементами.

Изнутри орган покрыт мельчайшими ворсинками, через которые проходят поступающие в организм человека продукты жизнедеятельности. Благодаря своей структуре они расщепляют все элементы на витамины, минералы, жиры и углеводы. Мельчайшие крипты, которые имеет каждая ворсинка, придают подвижность мышцам кишечника, продвигая пищу по всему ЖКТ.

Важно также понимать, какую работу выполняет еще кишечник. Это орган, который непосредственно влияет на иммунную систему человека. Эти два понятия тесно взаимосвязаны друг с другом. На слизистой органа огромное количество бефидеобактерий и лактобактерий, которые способствуют уничтожению инфекций и патогенных микроорганизмов, попавших в организм человека. Это настоящие защитники человека от болезней. Они также уничтожают все токсические вещества попадающие в организм какие вредны для здоровья.

Любой сбой в работе ЖКТ может вызвать проблемы и различные заболевания. Правильное функционирование кишечника напрямую связано не только со здоровьем, но и продолжительностью жизни человека. Незначительные нарушения запускают патологические процессы, вызывая быстрое старение, изнашивание органов и их заболевания.

Какова функция кишечника еще в жизнедеятельности человека? Прежде всего, очистительные особенности от ненужного шлака. Человеческие органы, ткани и клетки питаясь всеми необходимыми микроэлементами выделяют антитела, которые выходят из организма посредством ЖКТ. Ненужные остатки формируются в каловые массы и выводятся из организма.

_____________________________________________________________________________________

Проект НетГастриту создавался с целью предоставления людям точной и актуальной информации медицинской тематики. Статьи пишутся профессионалами и, к сожалению, затраты на развитие тормозят развитие проекта. Если Вы хотите нас поддержать воспользуйтесь формой ниже.

Сделаем мир лучше вместе. Спасибо за внимание.

_____________________________________________________________________________________

Строение стенки кишечника

Тем, кто хочет знать все о кишечнике, его устройстве, функции и анатомическомстроении, важно понять, что представляет собой структура стенки кишечника. Большое значение на работу пищеварительной системы влияет анатомия кишки.

Кишка состоит и 4 слоев, каждый из которых имеет огромное количество капилляров и артерий. Эти слои располагаются по порядку следующим образом:

- Первый слой является слизистой оболочкой с эпителиальным слоем. На нем находятся люберкюновы железы, которые выглядят, как небольшие ворсинки с криптами. Здесь же располагается и мышечная пластинка.

- Далее расположена подслизистая часть . Все на ее поверхности представляет собой соединительную ткань, где находятся нервы и сосуды. Этот слой имеет сложное строение из коллагеновых волокон, нервного сплетения, соединительных ретикулярных волокон.

- В третьем отделе находится мышечная оболочка. Между ней и подслизистой расположилось нервное ауэрбахово сплетение.

- Последний слой состоит из соединительной ткани. Это серозный слой, который плотно, как защитная оболочка покрывает эпителий.

Разобравшись, из чего состоит стенка кишки, можно понять как устроен, как выглядит и как работает кишечник. С какой стороны он уязвим, а с какой более защищен от внешнего воздействия.

Строение тонкого кишечника

Самый большой по длине орган – тонкий кишечник. Он начинается от желудка и заканчивается у начала толстого кишечника. Физиология работы этого органа заключается в различных пищеварительных процессах. Кишечник имеет брыжейку, которая имеет две части. Она соединяет кишечник с брюшной полостью.

В эту часть входят 3 отдела, которые между собой не имеют никаких перегородок. Каждый отдел имеет свои зоны, выполняющие свои функции.

Отдел двенадцатиперстной кишки

Отдел этой кишки является началом органа. Длина органа составляет около 30 см. Он расположен в области поджелудочной железы. В него входят желчный и панкреатический протоки. Поэтому этот отдел отвечает за качественное переваривание употребляемой человеком пищи .

Желчь и желудочный сок вступают в реакцию, воздействуя на пищу, которая разрушается на элементы, начинает усваиваться и поставлять все необходимые вещества.

Отдел тощего кишечника

Этот отдел находится в самом верху тонкого кишечника . Свое название он получил потому, что всегда пустой независимо от приема пищи. Его оболочка состоит двух слоев гладкомышечной ткани.

Чаще всего этот отдел тонкой кишки страдает от аскаридоза и энтерита. Именно здесь происходит формирование раковых опухолей.

Подвоздушный отдел кишечника

Подвоздушная часть тонкого кишечника находится в нижней половине и она полностью покрыта брюшиной. Средняя длина более 2,5 м. С большим количеством сосудов и капилляров. У женщин он может быть немного меньше. После смерти он растягивает практически в 2 раза.

Стенки подвоздушного отдела имеют 2 слоя. Они активно сокращаются, поэтому отвечают за перистальтику. Главная особенность этого отдела – выработка нейротензина, который влияет на питьевой и пищевой рефлекс.

Строение толстого кишечника

Толстый кишечник является окончанием ЖКТ. Его длина составляет примерно 2 м, а диаметр 4-10 см. Его размеры очень хорошо можно рассмотреть в виде объемного изображения, которое показывает картинка при диагностике. Задача этого органа – переваривание еды, всасывание воды и формирование каловых масс.

В кишечник входят :

1. Слепой отдел кишечника

Это червеобразный вырост, т.е. аппендикс . Несмотря на расхожее мнение обывателей, что аппендикс не играет никакой роли в жизни человека, это жизненно важный отдел. Благодаря ему понижается уровень активности и развития патогенных микроорганизмов. Он влияет на развитие в толстом кишечнике полезных бактерий. Аппендикс напрямую связан с правильным функционированием у человека иммунной системы, защищая организм от инфекций и заболеваний. Это важный отдел толстого кишечника. Он расположен в правой части брюшной полости.

В его слизистом слое расположена Люберкюнова железа, которая играет важную роль в организме человека. При ее воспалении у человека диагностируют аппендицит или тифлиты. Если же воспаление длиться продолжительное время, происходит быстрое старение человека. Здесь также развиваются корни злокачественных опухолей.

2. Ободочный кишечник

Ободочный отдел главная часть точного кишечника. Он не участвует в работе пищеварения, в усвоении, переваривании и продвижении пищи. Несмотря на это он имеет важное значения для организма человека. Именно в этом отделе происходит максимальное всасывание воды и жидкостей. Если с тонкой и толстой кишки жидкая пища не переварилась полностью, она попадает в ободочный отдел. Из жидкого состояния она прекращается в кал.

Помочь понять работу поможет следующее описание характеристик. Вся длина этого участка 1,5 метра. Диаметр из-за индивидуальных особенностей организма может быть 8 см. Этот отдел состоит из подотделов:

- Восходящего, длиной около 20 см.

- Поперечно-ободочного с максимальной длиной до 56 см;

- Нисходящего, с длиной до 22 см.

Повреждение этих участков бактериями и инфекциями приводят к таким заболевания, как:

- запор;

- диарея;

- колит;

- инвагинация кишки.

3. Сигмовидная кишка

Сигмовидная кишка – это важная часть ЖКТ, так как от ее правильного функционирования зависит вся работа толстого кишечника. Любые недуги могут спровоцировать заболевания всего ЖКТ. Кишка расположена в области правого подреберья, между нисходящим и ободочным кишечником. В длину она достигает 70 см, а диаметр имеет 4 см. Этот отдел задействован в пищеварении. Его можно сравнить с большой губкой, которая впитывает жидкости и поставляет их потом во всем жизненно важным системам.

4. Прямая кишка

Ее научное описание – ректум. Находится она в малом тазе и заканчивается анальным отверстием. По своему размеру она небольшая: 14-16 см. В области анального отверстия диаметр примерно 4 см, а выше по кишечнику увеличивается до 7,5 см. Длина анального канала колеблется в пределах 3-5 см.

Прямая кишка – это своеобразный резервуар, в котором происходит накопление переработанной пищи и каловых масс. Потом с помощью мышц кишечника они выходят наружу. Важной составляющей этого участка кишечника являются диафрагменные мышцы. Они не позволяют выходить каловым массам постоянно, удерживая их внутри кишки до максимального накопления.

Видео – Строение кишечника человека

Различия

Задача толстого кишечника – это калообразование. Главная задача тонкого кишечника – всасывание всех необходимых организму питательных веществ. Несмотря на то, что они являются одной частью пищеварительной системы, можно выделить следующие отличия между кишками:

- диаметр толстого – 4-9 см, тонкого – 2-4 см;

- у толстого сероватый оттенок, тонкий – розовый;

- у тонкой мышцы гладкие и продольные, у толстого есть множество наростов и выпячиваний, которые называются выростами кишечной слизистой;

- у толстого есть сальниковые отростки;

- у толстого оболочка до 5,5 мм, а у тонкого практически в 2 раза меньше.

Зная все эти особенности, можно понять как функционирует пищеварительная система человека и за что отвечает каждый из ее отделов.

Кишечник

Кишечник (intestinum) — самая большая часть пищеварительной трубки, которая берет начало от привратника желудка и заканчивается заднепроходным отверстием. Кишечник участвует не только в переваривании пищи, ее усвоении, но и в выработке многих биологических веществ, например, гормонов, играющих значительную роль в иммунном статусе организма.

Длина его в среднем 4 метра у живого человека (тоническое состояние), и от 6 до 8 метров в атоническом состоянии. У детей в неонатальном периоде длина кишечника достигает 3,5 метров, увеличиваясь за первый год жизни на 50%.

Кишечник претерпевает изменения с возрастом. Так, меняется его длина, форма, расположение. Более интенсивный рост наблюдается с 1 до 3 лет, когда ребенок переходит с грудного вскармливания на общий стол. Диаметр intestinum заметно увеличивается за первые 24 месяцев жизни и после 6 лет.

Протяженность тонкого кишечника у новорожденного равна от 1,2 до 2,8 метра, у взрослого от 2,3 до 4,2 метра.

Рост организма влияет и на расположение его петель. Двенадцатиперстная кишка у грудных детей имеет полукруглую форму, располагается на уровне первого поясничного позвонка, спускаясь к 12-летнему возрасту до 3-4 поясничных позвонков. Ее длина не меняется с рождения и до 4 лет, и равна от 7 до 13 см, у детей старше 7 лет вокруг двенадцатиперстной кишки образуются жировые отложения, в результате она становится более или менее фиксирована и менее подвижна.

После 6 месяцев жизни у новорожденного можно заметить различие и деление тонкой кишки на два отдела: тощую и подвздошную.

Анатомически весь летний апокалипсис кишечник можно разделить на тонкий и толстый.

Первым после желудка является тонкий кишечник. Именно в нем происходит пищеварение, всасывание некоторых веществ. Название получил из-за меньшего диаметра по сравнению с последующими отделами пищеварительной трубки.

В свою очередь, тонкий кишечник делят на двенадцатиперстную (duodenum), тощую, подвздошную.

Нижележащие отделы пищеварительного тракта носят название толстый кишечник. Процессы всасывания большинства веществ и образование химуса (кашица из переваренной пищи) происходят именно здесь.

Весь толстый кишечник имеет более развитый мышечный и серозный слои, больший диаметр, из-за чего и получили название.

- слепая кишка (caecum) и аппендикс, или червеобразный отросток;

- ободочная, которая делится на восходящую, поперечную, нисходящую, сигмовидную;

- прямая кишка (имеет отделы: ампула, заднепроходной канал и анус).

- 1 Параметры разных отделов пищеварительной трубки

- 2 Двенадцатиперстная кишка (duodenum)

- 3 Тощая (jejunum) и подвздошная кишка (ileum)

- 4 Слепая кишка (caecum)

- 5 Ободочная кишка (colon)

- 6 Сигмовидный отдел (colon sigmoideum)

- 7 Прямая кишка (rectum)

Параметры разных отделов пищеварительной трубки

Тонкий кишечник ( intestinum tenue) имеет длину от 1,6 до 4,3 метра. У мужчин она длиннее. Диаметр его постепенно уменьшается от проксимальной до дистальной части (с 50 до 30 мм). Intestinum tenue лежит интраперитонеально, то есть внутрибрюшинно, ее брыжейка представляет собой дубликатуру брюшины. Листки брыжейки прикрывают собой кровеносные сосуды, нервы, лимфатические узлы и сосуды, жировую клетчатку. Клетками intestinum tenue вырабатывается большое количество ферментов, которые берут участие в процессе переваривания пищи вместе с ферментами поджелудочной железы, кроме этого все лекарства, токсины, при их пероральном прием ссасываются именно здесь.

Длина colon сравнительно меньше – 1,5 метра. Ее диаметр уменьшается от начала к концу с 7-14 до 4-6 см. Как было описано выше, она имеет 6 делений. Caecum имеет вырост, рудиментарный орган, аппендикс, который, по мнению большинства ученых, является важной составляющей иммунной системы.

На всем протяжении colon есть анатомические образования- изгибы. Это место перехода одной его части в другую. Так, переход восходящей в поперечную colon получил название печеночного изгиба, а селезеночный изгиб образуют поперечный нисходящий отделы.

Кровоснабжается кишечник за счет брыжеечных артерий (верхней и нижней). Отток венозной крови осуществляется по одноименным венам, которые составляют бассейн воротной вены.

Иннервируется кишечник двигательными и чувствительными волоками. К двигательным относят спинномозговые и ветки блуждающего нерва, а к чувствительным- волокна симпатической и парасимпатической нервной системы.

Двенадцатиперстная кишка (duodenum)

Начинается от привратниковой зоны желудка. Длина ее в среднем 20 см. Она обходит головку поджелудочной железы в виде буквы С или подковы. Это анатомическое образование окружено важными элементами: общий желчный проток и печень с воротной веной. Петля, образующаяся вокруг головки поджелудочной железы, имеет сложное строение:

- восходящий;

- нисходящий;

- горизонтальный;

- верхний.

Именно верхняя часть формирует петлю, начинаясь на уровне 12 грудного позвонка. Она плавно переходит в нисходящую, длина ее не больше 4 см, затем идет почти параллельно позвоночному столбу, доходя до 3 поясничного позвонка, поворачивает влево. Так образуется нижний изгиб. Нисходящая duodenum в среднем до 9 см. Около нее также находятся важные анатомические образования: правая почка, общий желчный проток и печень. Между нисходящей duodenum и головкой поджелудочной железы проходит борозда, в которой лежит общий желчный проток. По ходу он воссоединяется с панкреатическим протоком и на поверхности большого сосочка впадает в полость пищеварительной трубки.

Следующая часть — горизонтальная, которая располагается горизонтально на уровне третьего поясничного позвонка. Она прилежат к нижней полой вене, затем дает начало восходящей duodenum.

Восходящая duodenum короткая, не более 2 см, она резко поворачивает и переходит в jejunum. Этот небольшой изгиб носит название двенадцатиперстно-тощий, крепится к диафрагме при помощи мышц.

Восходящий duodenum проходит рядом с брыжеечными артерией и веной, брюшным отделом аорты.

Расположение ее почти на всем протяжении забрюшинное, кроме ее ампулярной части.

Тощая (jejunum) и подвздошная кишка (ileum)

Два отдела intestinum, которые имеют почти одинаковое строение, поэтому зачастую их описывают вместе.

Петли jejunum расположены в брюшной полости слева, ее со всех сторон покрывает сероза (брюшина). Анатомически jejunum и ileum входят в состав брыжеечной части intestinum tenue, они имеют хорошо выраженную серозную оболочку.

Особых различий анатомия jejunum и ileum не имеет. Исключение составляет больший диаметр, более толстые стенки, заметно большее кровоснабжение. Брыжеечная часть тонкого кишечника почти на всем протяжении покрыта сальником.

Длина jejunum до 1, 8 метра в тоническом напряжении, после смерти она расслабляется и увеличивается в длину до 2,4 метра. Мышечный слой ее стенок обеспечивает сокращения, перистальтику и ритмические сегментации.

Ileum отделена от слепой специальным анатомическим образованием — Баугиниевой заслонкой. Ее еще называют илеоцекальным клапаном.

Jejunum занимает нижний этаж брюшной полости, впадает в caecum в области подвздошной ямки справа. Она полностью покрыта брюшиной. Ее длина от 1,3 до 2,6 метра. В атоническом состоянии она способна растягиваться до 3,6 метра. Среди ее функций на первом месте стоят переваривание, всасывание пищи, продвижение ее в последующие отделы intestinum с помощью перистальтических волн, а также выработка нейротензина, который участвует в регуляции питьевого и пищевого поведения человека.

Слепая кишка (caecum)

Это начало толстого кишечника, caecum со всех сторон покрыта брюшиной. Она напоминает по форме мешок, у которого длинник и поперечник почти равны (6 см и 7-7,5 см). Caecum расположена в правой подвздошной ямке, с двух сторон ограничен сфинктерами, функции которого — обеспечение одностороннего тока химуса. На границе с intestinum tenue этот сфинкер носит название Баугиниева заслонка, а на границе слепой и ободочной кишок — сфинктер Бузи.

Известно, что аппендикс является отростком caecum, который отходит чуть ниже илеоцекального угла (расстояние колеблется от 0,5 см до 5 см). Он имеет отличительное строение: в виде узкой трубки (диаметр до 3-4 мм, длина от 2,5 до 15 см). Через узкое отверстие отросток сообщается с полостью кишечной трубки, к тому же он имеет собственную брыжейку, соединенную со слепой и подвздошной кишкой. Обычно аппендикс расположен почти у всех людей типично, то есть в правой подвздошной области, а свободным концом достигает малого таза, иногда опускается ниже. Бывают и атипичные варианты расположения, которые редко встречаются и доставляют трудности во время оперативного вмешательства.

Ободочная кишка (colon)

Продолжением пищеварительной трубки является длинная ободочная кишка. Она огибает собой петли intestinum tenua,которые лежат в нижнем этаже абдоминальной полости.

Ее начало- восходящая colon, имеет в длину 20 см, встречаются и более короткие варианты (около 12 см). От caecum она отделяется бороздами, которые всегда соответствуют уздечкам, расположенным в илеоцекальном углу. Ее задняя поверхность не имеет серозной оболочки и прилегает к задней брюшной стенке, а сама она доходит до нижней стороны правой печеночной доли. Там она поворачивает налево, формируя печеночный изгиб. Он пологий, в отличие от селезеночного.

Продолжением ее является поперечная colon, которая может достигать 50 см в длину. Направлена она немного косо, в область левого подреберья. Начало берет от уровня десятого реберного хряща. Посредине этот отдел провисает, тем самым формирует вместе с другими частями colon букву «М». От пристеночной части брюшины к поперечному отделу идет брыжейка, которая покрывает ее со всех сторон, то есть кишка находится интраперитонеально.

Местом перехода поперечной части в нисходящую является селезеночный изгиб, расположенный сразу под нижним полюсом селезенки.

Нисходящая часть занимает краевое расположение по задней стенке живота. Ее задняя стенка не имеет серозы, и лежит впереди от левой почки. На уровне левого подвздошного гребня переходит в colon sigmoideum. Средняя длина ее до 23 см, диаметр около 4 см, число гаустраций и их размер постепенно снижается.

Сигмовидный отдел (colon sigmoideum)

Пальпируется в левой подвздошной ямке, образует две петли (проксимальную и дистальную). Проксимальная петля направлена верхушкой вниз, а дистальная лежит на большой поясничной мышце, направлена вверх. Сама colon sigmoideum входит в полость малого таза, и примерно на уровне третьего крестцового позвонка дает начало прямой кишке (rectum).

Сигма довольно длинная, до 55 см, индивидуальные колебания значительные (может варьировать от 15 до 67 см). Она имеет свою брыжейку, со всех сторон ее покрывает брюшина.

Прямая кишка (rectum)

Имеет отделы.

- Заднепроходной канал. Узкий, проходит через промежность, находится ближе к анальному отверстию.

- Ампула. Более широкая, проходит в районе крестца.

Вся rectum человека располагается в полости малого таза, ее начало- уровень третьего крестцового позвонка. Заканчивается анальным отверстием на промежности.

Протяженность колеблется от 14 до 18 см, также переменчив и диаметр (от 4 до 7,5 см).

На своем протяжении она имеет изгибы:

- крестцовый, который лежит выпуклостью по задней поверхности крестца;

- копчиковый. Соответственно, огибает копчик.

Анальное отверстие перекрыто наружным сфинктером заднего прохода, чуть выше расположен внутренний жом. Оба эти образования обеспечивают удержание каловых масс.

Rectum прилегает к следующим органам:

- у женщин — к задней поверхности влагалища и матке;

- у мужчин — к семенным пузырькам, простате, мочевому пузырю.

Эта часть intestinum человека выполняет такие функции: завершает расщепление с помощью ферментов остатков пищи, которые не переварились в вышележащих отделах, формирует каловые массы, а ее сок обладает теми же ферментативными свойствами, что и сок intestinum tenue, только в меньшей степени.

Анатомически она расположена в два этажа: над диафрагмой таза и ниже ее. Тазовая rectum состоит из ампулярной и надампулярной части, а промежностная- это и есть заднепроходной канал. Он заканчивается анальным отверстием.

Мозг в кишечнике появился раньше головного?

Результаты нового исследования указывают на то, что для координации сокращения стенок кишечника на всём его протяжении нам требуется целый отдельный мозг. И большая удача, что он у нас есть.

Учёные не первый год изучают строение так называемой энтеральной нервной системы (ЭНС): структуры из сотен тысяч нейронов, расположенной в кишечнике. Она действует не менее эффективно, чем центральная нервная система (ЦНС) в головном и спинном мозге. Настолько эффективно, что ЭНС часто называют “вторым мозгом”.

Но почему же этот мозг считается вторым. Ведь он мог появиться раньше головного мозга.

Исследователи ещё в 2017 году провели сравнение ЭНС и ЦНС у разных представителей животного царства. Строение ЭНС имеет общие черты у таких разных животных, как гидра, морской огурец, кольчатые черви, осьминоги и человек.

При этом “мозг в кишечнике” можно найти у многих животных, которые не могут похвастаться наличием центральной нервной системы. Что и говорит о его вероятном “первенстве”.

Итак, в нашем кишечнике есть мозг, и он может быть древнее головного. Однако принцип его работы до недавнего времени оставался загадкой для учёных. Исследование специалистов из Университета Флиндерса в Австралии наконец приподняло завесу этой тайны.

Учёные использовали новый метод, сочетающий видеозапись с высоким разрешением и анализ биоэлектрической активности. Так они смогли исследовать толстую кишку мышей, в частности то, как кишечник перемещает внутри себя содержимое.

Исследователи обнаружили сложный нейронный механизм, контролирующий этот процесс. Нейроны в кишечнике сгруппированы на всём его протяжении и регулируют перистальтику (волнообразное сокращение стенок), отдавая слаженные сигналы об активации и торможении на разных этапах процесса.

Ещё одно важное открытие, сделанное в ходе этого исследования, заключается в том, что работа такой сложности не происходит ни в одном другом органе или ткани организма без участия специализированной нервной системы.

То есть ни лимфатические сосуды, ни мочеточники, ни воротная вена печени не проявляют такую активность, хотя и расположены в непосредственной близости от кишечника и ЭНС.

При этом задачи сосудистой и пищеварительной систем очень похожи, обе предназначены для продвижения жидкого содержимого по организму. И всё же у кишечника есть свой мозг, а у сердца и сосудов — нет.

В дальнейшем учёные планируют выяснить, какую именно роль играет ЭНС в работе пищеварительного тракта разных видов животных.

Работа австралийских учёных была опубликована в научном журнале Communications Biology.

Таинственную связь кишечника и головного мозга учёные исследуют далеко не впервые. Так, ранее мы писали о том, что пересадка кишечных бактерий приводит к омоложению мозга, и о том, что микробиом кишечника помогает мозгу бороться с вирусами. Сообщали мы и о том, что “родиной” болезни Паркинсона может быть аппендикс.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе “Наука” на медиаплатформе “Смотрим”.

Кишки

1. Строение кишок. Кишки составляют одну из основных частей пищеварительного тракта млекопитающего животного. Основная функция кишечника заключается в переваривании пищи под воздействием пищеварительных соков, выделяемых слизистой оболочкой желудка и кишок, печенью и поджелудочной железой, и в всасывании переваренных веществ корма и воды.

Кишечник представляет собой трубчатый орган, расположенный в брюшной полости животного и образующий многочисленные изгибы и петли. Он начинается от желудка, кончается анальным отверстием. Диаметр отдельных частей кишечника бывает обычно весьма различным.

Упругие прочные стенки кишечника состоят из ряда оболочек: изнутри кишки покрыты слизистой оболочкой, затем следует подслизистая оболочка, далее двуслойная мышечная оболочка, снаружи кишки одеты плотной серозной оболочкой (рис.).

- Рис. Схема строения стенки тонкой кишки

- А – Серозная оболочка, переходящая в пленку брыжжейки. Б – Продольно волокнистый слой мышечной оболочки.

- В – Поперечно волокнистый слой мышечной оболочки. Г – Подслизистая оболочка. Д – Слизистая оболочка с ворсинками

Слизистая оболочка тонких кишок сложена в поперечные складки и несет на своей поверхности многочисленные, вдающиеся в полость кишки выросты -ворсинки, между которыми расположены углубления – крипты. Эти складки, ворсинки и крипты увеличивают всасывающую поверхность кишок (рис.).

- Рис. Поперечный разрез стенки тонкой кишки А – Слизистая оболочка: а Эпителий, б Собственная пластинка, в Мышечный слой, г Крипты, д Ворсинки.

- Б – Подслизистая оболочка. В – Мышечная оболочка: а Кольцевой слой мышечных волокон, б Продольный слой мышечных волокон

В толстых кишках складок и ворсинок слизистой оболочки нет, но крипты имеются в виде тонких железистых трубочек, вдающихся в глубь стенки кишки (рис.).

- Рис. Поперечный разрез стенки толстой кишки

- А – Слизистая оболочка: а Эпителий, б Собственная пластинка, в Мышечный слой. г Крипты. Б – Подслизистая оболочка.

- В – Мышечная оболочка: а Кольцевой слой мышечных волокон. б Продольный слой мышечных волокон.

Слизистая оболочка кишечника распадается на три обособленных слоя.

Внутренняя поверхность кишечника выстлана однослойным железистым эпителием из цилиндрических клеток. Между клетками эпителия лежат железистые бокаловидные клетки, выделяющие слизь.

В глубине крипт среди клеток эпителия расположены особые крупные клетки Панета, содержащие в своей протоплазме обильные зерна; вероятно, эти клетки участвуют в выработке ферментов кишечного сока.

Под кишечным эпителием находится относительно толстый слой «собственной пластинки» слизистой оболочки. В тонких кишках ткани этой пластинки продолжаются внутрь ворсинок и образуют их тело. Собственная пластинка (tunica propria) слизистой оболочки кишечника образована ретикулярной тканью, местами переходящей в рыхлую соединительную ткань. Она состоит из звездчатых, неправильной формы клеток, соединяющихся своими отростками. В связи с ними находится сеть очень тонких ретикулиновых волокон. Между этими волокнами в различных направлениях тянутся многочисленные гладкие мышечные волокна. Особенно обильны указанные волокна в ворсинках, где они соединяются в пучки. Сокращение этих мускульных элементов ведет к сжиманию и укорочению ворсинок.

Собственная пластинка слизистой оболочки очень богата лимфатическими элементами. Свободные промежутки между ее клетками, мышцами и волокнами заполнены тканевой жидкостью.

Под собственной пластинкой в слизистой оболочке кишки расположен тонкий мышечный слой, состоящий из сплетения пучков гладких мышечных клеток.

Слизистая оболочка при переработке сырых кишок в кишечный фабрикат обычно полностью удаляется, так как она, в силу рыхлости своих тканей, не может сколько-нибудь усиливать сопротивление кишки на разрыв и в то же время легко подвергается разложению.

Глубже лежащая подслизистая оболочка кишок образована переплетением тонких пучков коллагеновых волокон, между которыми проходят эластичные волокна и расположены довольно обильные клеточные элементы. Подслизистый слой богат кровеносными и лимфатическими сосудами.

Мышечная оболочка кишок состоит из более толстого внутреннего и менее мощного наружного слоев гладких мускульных волокон. Во внутреннем слое оболочки мышечные волокна кольцеобразно охватывают кишку; в наружном ее слое они тянутся вдоль кишечника. Между обоими слоями лежит мощная соединительно тканая прослойка. В толстых кишках многих животных (свинья, лошадь и др.) мускульный слой развит неравномерно – вдоль кишок идет несколько лент утолщений его, чередующихся с продольными полосами, где этот слой весьма тонок.

Сокращения мышечной оболочки кишечника обусловливают его перистальтические движения, продвигающие пищу от желудка к анальному отверстию.

Снаружи кишки одеты тонкой серозной оболочкой, состоящей из соединительной ткани, богатой эластиновыми волокнами и жировыми клетками; эта ткань сверху покрыта эндотелием.

Таким образом, стенка кишечника состоит из следующих наслаивающихся друг на друга оболочек и слоев тканей:

|

Наименование оболочек |

Составляющие их слои |

|

Слизистая |

Эпителий |

|

|

Собственная пластинка |

|

Мускульный слой | |

|

Подслизистая |

Продольный |

|

Мышечная |

Кольцевой |

|

Серозная |

Соединительно тканый Эндотелий |

Кишечный фабрикат вырабатывается в основном из подслизистой и мышечной оболочек кишки. Иногда на нем оставляется также и серозная пленка.

У подавляющего большинства млекопитающих кишечник подразделяется на два основных отдела – тонкие и толстые кишки. У места соединения этих отделов кишечник обычно образует отросток – слепую кишку.

I. Тонкие кишки отличаются относительно небольшим поперечником, ровной, без утолщенных мускульных лент толщиной стенок, наличием равномерно распределенных по их внутренней поверхности ворсинок. В брюшной полости тела животного тонкие кишки подвешены на брыжжейках и образуют многочисленные петли.

Строение тонких кишок не вполне тождественно на всем их протяжении. Их можно подразделить на три части: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную.

а) Двенадцатиперстная кишка составляет первую часть кишечника, она отходит от пилорическото конца желудка. Длина и толщина этой кишки различны у разных видов животных. В отличие от других частей тонких кишок эта кишка обычно не образует резко выраженных петель и изгибов.

Начинаясь от желудка, она тянется по внутренней стороне печени, принимая ее проток, а также проток поджелудочной железы, затем поворачивает назад к правой почке, где несколько уклоняется влево, потом возвращается на большее или меньшее расстояние вперед и без резкой границы переходит в петли тощей кишки.

Для гистологического строения двенадцатиперстной кишки характерны:

1) сильное развитие ворсинок и крипт;

2) наличие особых бруннеровых железок, лежащих в подслизистом слое стенки кишки; эти железки, выделяющие пищеварительные ферменты, принадлежат к типу трубчато-альвеолярных и имеют сложно-извитые секретирующие отделы.

б) Тощая кишка следует за двенадцатиперстной. Это самый длинный участок кишечника. На всем своем протяжении тощая кишка сложена в петли и образует многочисленные извивы. По своему гистологическому строению она отличается от двенадцатиперстной кишки отсутствием бруннеровых железок (кроме кишок свиней) и несколько меньшими размерами ворсинок.

в) Подвздошная кишка по своей толщине и гистологическому строению почти ничем не отличается от тощей кишки, но обычно не образует столь сложных петель.

II. Толстые кишки образуют последний отдел пищеварительного тракта животных. Они отличаются от тонких кишок:

1) обычно большим диаметром,

2) отсутствием ворсинок (при наличии хорошо выраженных крипт стенок),

3) большим количеством бокаловидных клеток в эпителии,

4) отсутствием панетовских клеток,

5) наличием у многих животных (лошадь, свинья и др.) продольных утолщенных мышечных лент, между которыми мышечная оболочка бывает очень тонкой. Толстые кишки не образуют столь сложных петель и извивов, как тонкие кишки.

Толстые кишки подразделяются на три участка: а) слепую, б) ободочную и в) прямую кишки (рис.).

Рис. Толстые кишки: А Крупного рогатого скота. Б Свиней. В Лошадей, а Слепая кишка, б Ободочная кишка, в Прямая кишка, г Устье тонкой кишки

а) Слепая кишка представляет собой боковой слепой отросток кишечника, открывающегося в пищеварительный тракт на границе тонких и толстых кишок. У различных млекопитающих слепая кишка развита в неодинаковой степени и достигает разных размеров.

б) Ободочная кишка соединяет конец тонких кишок с прямой кишкой. Диаметр, форма и гистологическая структура этой кишки резко отличны у разных видов животных.

в) Прямая кишка тянется вдоль позвоночника (не образуя значительных изгибов) от конца ободочной кишки к анальному отверстию. Задний отдел прямой кишки, прилегающий к анусу, расширен в ампулу прямой кишки.

Для микроскопического строения прямой кишки характерно огромное количество бокаловидных клеток, выделение которых ослизняет стенки кишки, чем и облегчает продвижение каловых масс.

Брыжжейки, на которых подвешен кишечник, состоят из двух плотно соединенных друг с другом листков серозной оболочки и пронизаны большим количеством кровеносных лимфатических сосудов и нервов.

Резкие отличия в строении кишечного тракта, наблюдаемые у различных видов млекопитающих животных, заставляют остановиться на описании строения кишечника тех домашних животных, кишки которых особенно часто используются в кишечном производстве. Такими животными являются: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и лошади.

структура, функции и её роль в развитии заболеваний

J Calvin Coffey, D Peter O’Leary

Благодаря уточнению структуры брыжейки, стало возможным проведение ее систематического исследования. Несмотря на то что эта научная область находится на раннем этапе развития, в ней уже достигнуты значительные успехи и открыты перспективы. Например, были выявлены анатомо-физиологические особенности, которые дают основание называть брыжейку органом. Соответственно, исследовательский фокус в случае брыжейки не должен отличаться от такового в случае других органов и систем. В этом обзоре мы суммируем результаты всех имеющихся научных исследований брыжейки и изучаем ее роль в развитии заболеваний у человека. Мы стремимся обеспечить базу, которая определит направление дальнейших научных исследований брыжейки человека в условиях здоровья и болезни.

Одно из самых ранних описаний связи брыжейки с тонким и толстым кишечником принадлежит Леонардо да Винчи. Брыжейка да Винчи была замкнута в кольцо и, казалось, сходилась в центре в одной точке. В течение следующих четырех столетий медицинские иллюстраторы, хирурги и врачи-терапевты изображали брыжейку как возникшую in situ, предполагая ее непрерывность. В 1879 году Тольдт определил связь брыжейки с восходящей и нисходящей ободочной кишкой и показал, что хотя эти структуры и были прижаты противоположно задней брюшной стенке, они оставались отделенными от нее. Однако он не объединил эти данные, чтобы идентифицировать непрерывность брыжейки. Результаты Тольдта были очень точны, но игнорировались на протяжении двадцатого века. Вместо них предпочтение было отдано находке Тревеса. Он пришел к выводу, что восходящая и нисходящая кишки в норме не связаны с брыжейкой. В результате на большинстве изображений анатомической, эмбриологической, хирургической и радиологической литературы следующего века брыжейка была фрагментирована и представлена только у тонкого кишечника, поперечно-ободочной кишки и сигмовидной кишки. И правда, некоторые публикации продолжают изображать присутствие брыжейки ободочной кишки справа или слева как аномалию (прим. ред.: под брыжейкой ободочной кишки справа подразумевается брыжейка слепой и восходящей ободочной кишок, а слева – брыжейка нисходящей ободочной кишки.).

В настоящее время брыжейка, связанная с тонкой и толстой кишкой, рассматривается как непрерывная (рисунок 1). Она берет начало у верхней точки прикрепления корня брыжейки и веерообразно охватывает кишечник от двенадцатиперстной до прямой кишки. Однако, непрерывность можно увидеть только в том случае, когда брыжейка выделяется определенным способом. Разделение брюшины обеспечивает доступ к плоскости, образованной брыжейкой и подлежащей фасцией. Освобожденная от фасции брыжейка выступает как отдельное образование (рисунок 1). Повтор этого процесса от двенадцатиперстной до прямой кишки демонстрирует непрерывность брыжейки. Стоит отметить, что этот подход многие годы использовался в колоректальной резекции, чтобы обеспечить безопасную резекцию кишечника.

Рисунок 1: цифровое изображение тонкого и толстого кишечника и связанной с ними брыжейки

Источник: журнал The Lancet

Брыжеечная непрерывность впервые была продемонстрирована в обзорном когортном исследовании пациентов, перенесших тотальное иссечение брыжейки толстого кишечника, когда толстый кишечник на всем протяжении отделялся от задней брюшной стенки. Аналогичные выводы были сделаны теми же авторами при изучении этого подхода на трупах. Брыжеечная непрерывность также заметна в эмбриональных нарушениях, таких как отсутствие поворота или незавершенный поворот кишечника, транспозиция органов и атрезия брыжейки. Брыжеечная, перитонеальная и фасциальная непрерывность была подтверждена наборами данных, имеющимися у Visible Human Project, который предоставил неизмененные полноцветные фотографии послойных срезов тела человека с соответствующими им КТ-изображениями в аксиальной проекции. Благодаря этим данным брыжейка была определена в полном объеме, что позволило создать радиологический атлас нормальной непрерывной брыжейки, с которой можно сравнить аномальные варианты.

Уточнение анатомии брыжейки было использовано для установления хирургической номенклатуры, применимой ко всем формам резекционной колоректальной хирургии . Все чаще эта терминология используется по всему миру для описания отдельных шагов, вовлеченных в мобилизацию и резекцию кишечника . Принятие универсальной номенклатуры имеет значительные преимущества, среди которых — стандартизация процесса резекции, допускающая имеющие значимость сравнения в клинических испытаниях. На сегодняшний день такие сравнения отсутствуют, что связано с преобладанием в хирургической литературе испытаний, сравнивающих типы мезентериальной хирургии (тотальное мезоректальное иссечение, полное иссечение брыжейки ободочной кишки) с неточными подходами, именуемыми “традиционной” хирургией. Стандартизированная номенклатура также может неоднократно использоваться в образовательных учреждениях. Таким образом, колоректальное сообщество теперь может обрести систематику в выполнении и обучении интестиномезентериальной мобилизации и резекции. Наиболее уместной предпосылкой брыжеечной непрерывности было то, что это первое дающее возможность начать исследование брыжейки и, по определению, связанных с ней структур. Ранее изучение брыжейки было выполнено в рамках нескольких несвязанных друг с другом направлений, но данное открытие позволило объединить казалось бы, разрозненные данные в научную дисциплину — мезентериологию.

В настоящее время открываются новые волнующие возможности исследования роли брыжейки в здоровье и болезни. Мезентериальные осложнения играют важную роль в патологии различных абдоминальных и неабдоминальных патологических состояний, среди которых колоректальный рак, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулез, кардиоваскулярные заболевания, диабет, ожирение и метаболический синдром. Поэтому мы суммируем выводы ученых о роли брыжейки в здоровье и болезни, а также определяем направление исследований, которые могут быть проведены в будущем.

Анатомия и эмбриология

Рисунок 2: цифровое изображение сальника, брыжейки, фасции и кишечника

(А) Сальник, брыжейка, фасция и кишечник. (В) Брыжейка, фасция и кишечник. (С) Брыжейка и кишечник. (D) Брыжейка

Источник: журнал The Lancet

Брыжейка, расположенная дистально по отношению к двенадцатиперстно-тощекишечному изгибу, представляет собой непрерывный и экстраретроперитонеальный орган (рисунок 1-3). Она, имея спиральную конформацию, компактно уложена в брюшной полости. Брыжейка тонкого кишечника мобильна, в то время как справа брыжейка, относящаяся к толстому кишечнику, прижата к задней брюшной стенке. Затем она изменяет конформацию, продолжаясь в поперечный мезоколон, снова меняя конформацию в селезеночном изгибе и продолжаясь, как левый мезоколон (рисунок 1). Левый мезоколон и медиальная часть мезосигмоида сглажены по отношению к задней брюшной стенке (рисунок 4), в то время как кишечный край мезосигмоида подвижен и продолжается в тандеме с сигмовидной кишкой. Эти две части мезосигмоида дистально сходятся у тазового края и в области таза распространяются как мезоректум (рисунок 4), который анатомически оканчивается в дистальных отделах таза.

Очертания брыжейки удивительны. Она выходит из “корневой области” (как названо у Тревеса), которой соответствует место выхода верхней брыжеечной артерии из аорты . Брыжейку, лежащую дистально по отношению к двенадцатиперстно-тощекишечному изгибу, можно рассматривать как аналог карманного веера, с центральной точкой вращения соответствующей месту отхождения средней ободочно-кишечной артерии от верхней брыжеечной артерии. От этой точки брыжейка в радиальном направлении проходит до края кишечника. Вместе с кишечником и складками она многократно удлиняется, что делает кишечный край чрезвычайно длинным. Корпус веера образован следующей последовательностью отделов: тонкокишечная брыжейка, правая, поперечная и левая брыжейка толстой кишки, брыжейка сигмовидной кишки, брыжейка прямой кишки. Правый и левый отделы брыжейки толстой кишки и медиальная часть брыжейки сигмовидной кишки делают изгиб и прижимаются к задней брюшной стенке. В этих областях они удерживаются фасцией Тольдта и складками брюшины (рисунок 2-4). Промежуточные отделы веера (т.е. брыжейка тонкой, поперечной и сигмовидной кишки) сопряжены с соответствующими отделами, но мобильны и не прижаты к задней брюшной стенке. Подвешивание и прикрепление к брыжейке удерживают кишечник от падения в полость таза.

Вероятно, контакт кишечника и брыжейки не прерывается от диафрагмы до тазового дна. Соответственно, брыжейка желудка и брыжейка двенадцатиперстной кишки (заключающая в себе поджелудочную железу), как считается, продолжается в брыжейку тощей, подвздошной и толстой кишок, хотя подобная линейность нуждается в дальнейших исследованиях. Брыжейка поперечной ободочной кишки образуется в результате слияния мезентериальных компонентов печеночной и селезеночной связок, а также средней адиповаскулярной ножки толстой кишки. Своим каудальным краем она образует сальниковую сумку. Большой сальник прилегает к поверхности брыжейки поперечной ободочной кишки и частично облитерирует это пространство.

Рисунок 3: анатомические компоненты печеночного изгиба

Краткое описание цифрового изображения демонстрирует (А) неизмененный печеночный изгиб, (В) изгиб отделен от прилежащих структур, чтобы заострить внимание на кишечном компоненте, (С) вид непрерывной брыжейки, (D) отделенный перитонеальный компонент изгиба и (Е) фасциальный компонент изгиба.

Источник: журнал The Lancet

Последнее описание брыжейки позволяет понять анатомию изгибов (рисунок 3). Существует шесть изгибов: двенадцатиперстно-тощекишечный, илеоцекальный, печеночный, селезеночный, а также изгибы, что расположены между нисходящей, сигмовидной и прямой кишками (рисунки 3, 4). Все шесть имеют смежные кишечные, брыжеечные, перитонеальные и фасциальные компоненты (рисунок 3). Эти знания значительно упростят технические аспекты колоректальной хирургии этих областей.

Подвешивая кишечник, брыжейка препятствует его опущению в таз, а также опосредует связи с сосудами (так называемые верхние и нижние брыжеечные сосуды). Подвешивание способствует фиксации брыжейки, что отражается в ее складчатости и уплощении по отношению к задней брюшной стенке. Брыжейка поперечной ободочной кишки справа и слева, а также медиальная сигмовидной кишки и брыжейка прямой кишки прилегают или прикрепляются к подлежащей стенке брюшной полости или обволакивают полость таза (рисунок 4). Если прикрепления не осуществляется, кишечник и брыжейка оказываются подвешенными лишь за сосудистую ножку, что влечет за собой большой риск заворота, сопровождающегося окклюзией сосуда. Этот феномен характерный для состояния, называемого “незавершенный поворот кишечника” или мальротация, обсуждается ниже, и является самой частой причиной гибели от абдоминального криза на первом году жизни.

Несмотря на непрерывность, в зависимости от анатомической области, складки брюшины имеют разные названия: складка при переходе висцеральной брюшины в париетальную, мембрана Джексона, передняя складка, Дугласово пространство, а также латеральная складка брюшины (рисунок 2).

Фасция Тольдта также непрерывна (рисунки 2-4), что подтверждает имеющая высокую четкость и высокое разрешение интраоперационная визуализация в ходе лапароскопических (и частично роботизированных) операций и также имеет в разных областях разные названия. В месте, где она окружает паранефральную клетчатку, ее часто называют фасцией Герота. Ниже левой и правой ободочной кишок ее называют фасцией Тольдта. На этом участке она ошибочно называлась рудиментарной брыжейкой правой и левой ободочной кишок. Ниже брыжейки правой и левой ободочной кишок она также называется фасцией Тольдта. Продолжающуюся под брыжейкой сигмовидной кишки в полость таза и отделяющую брыжейку прямой кишки от костей таза фасцию называют мезоректальной. Там, где брыжейка прямой кишки обрывается выше тазового дна, возникает пространство. В местах, где его заполняет фасция, она называется фасцией Вальдейера. Учитывая вклад Тольдта в развитие этой области, мы предлагаем весь фасциальный покров собирательно называть фасцией Тольдта, обозначая в различных участках области, связанные с брыжейкой (т. е. мезосигмоидная, мезоректальная, мезоколон и брыжеечные области).